日系車今年過得極為不順,日產再傳破產消息,本田銷量告急,豐田連年調低在華預期。表面上是全球經濟放緩、產業轉型艱難,實則是中美兩國在不謀而合中,聯手將日系車從全球主導地位拽了下來。

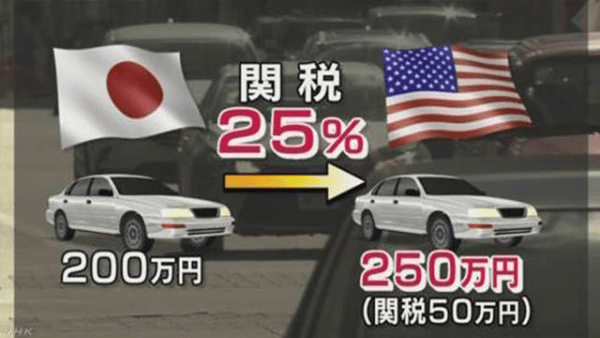

先看美國。2025年初,美國以國家安全為由,重啟對進口乘用車與核心零部件征收25%高關稅的措施,首當其沖便是日本。對外看似對等征稅,實則重點打擊非美制造。日系三強豐田、本田、日產中,僅豐田部分工廠設于美境,其余仍高度依賴日本出口本土車型。

數據顯示,日本2025年上半年對美汽車出口金額同比下滑25%,出口價格下跌21%。日本媒體披露,為維持售價穩定,各大廠商選擇自行吸收關稅,導致利潤率大幅縮水。出口仍在,但賺錢變難,等于輸了一半。

不僅如此,日本對美出口總額在2025年連續兩月下滑,6月出口汽車同比下降26.7%,零部件下降15.5%,直接拉低整個國家的出口表現。外貿赤字擴大,股市承壓,日企信心遭遇重創。美國這一刀,不止割掉了日系車的利潤,也割掉了其全球估值錨點。

而與此同時,中國也沒有放緩步伐。在新能源紅利與政策扶持下,中國汽車產業完成了從“合資代工”向“技術出口”的歷史躍遷。2024年起,中國取代日本成為全球汽車出口第一大國,尤其在電動車領域,中國品牌市占率已突破80%,直接蠶食合資品牌在華市場份額。

日系車在中國市場本就倚重燃油車型。面對比亞迪、吉利、奇瑞等本土品牌通過插混與增程模式低價圍攻,、豐田凱美瑞、等傳統銷量擔當在2025年幾乎全線潰敗。數據顯示,2023年起,日系品牌在華市占率已從21%跌至不到13%,并仍在持續下行。

這是一場典型的“雙重夾擊”:美國切斷了盈利來源,中國壓縮了生存空間。兩個原本最大、最穩的利潤來源市場,同時對日系車展開政策性圍剿,逼迫其進入生死時速的掙扎期。

日產首當其沖,年初已多次傳出資金鏈問題,海外媒體稱其正在探索與本田的深度整合乃至出售資產的選項。本田雖然銷量略強于日產,但其在中國市場缺乏新能源底牌,插混和純電均無拿得出手的產品,地位岌岌可危。

豐田雖然技術儲備尚可,但近年來在華過于保守,市場份額被比亞迪、特斯拉、小米、問界等全面碾壓。其豪華子品牌雷克薩斯更是風聲鶴唳,在2025年被問界M9與理想L9圍剿得幾乎無立錐之地。更尷尬的是,雷克薩斯仍未本土化生產,合資談判持續受阻,如不盡快降價或合資,注定邊緣化。

在全球化時代,產業戰爭往往沒有硝煙。此次美國通過關稅斬斷外資車企的利潤臂膀,中國則以產品力重構市場格局。一邊是財政手段逼退出口,一邊是產業進化擠壓合資,前后夾擊,步步殺招。

中美或許從未協商“聯手”,卻因各自戰略目標高度一致,在無聲處形成合力,首次真正動搖了日系車幾十年累積的市場霸權。日產或將成為第一個倒下的巨人,本田緊隨其后,豐田不再高調。雷克薩斯如果還不低頭,只能被邊緣遺忘。

這是時代的選擇,也是技術與結構調整之后的必然。日系車不是被擊潰于戰術失誤,而是死于戰略遲鈍。下一個被干掉的,不只是品牌,更可能是一個舊時代的造車邏輯。