在智能輔助駕駛在汽車行業狂奔之際,我國的相關政策正經歷從“包容審慎”到“規范發展”的深刻轉變。

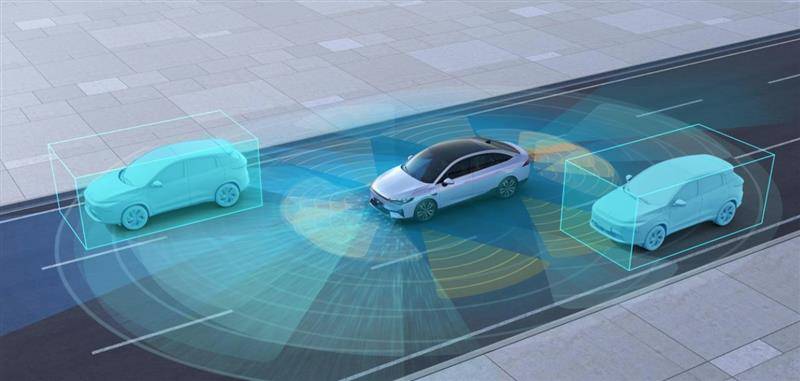

在當前的中國汽車市場,任意走進任何一家新能源汽車展廳,“城市NOA”、“領航輔助”、“自動泊車”等術語都已成為銷售人員的口頭禪,智能輔助駕駛功能正從高端車型的賣點迅速轉變為中端車型的標準配置。

數據顯示,1-5月我國具備組合駕駛輔助功能的乘用車新車滲透率為約61%,相關機構預測這一數據將超過65%。與此同時,特斯拉FSD、華為ADS、小鵬XNGP等系統通過OTA升級不斷擴展功能邊界,在市場上形成差異化競爭優勢。這種快速普及態勢既反映了消費者對智能化出行體驗的熱切期待,也彰顯了中國車企在智能網聯技術賽道上的突圍決心。

然而,技術創新總是伴隨著新的挑戰。7月中旬,江蘇江陰發生一起引發全國關注的“輔助駕駛車禍案”,駕駛員朱某在開啟輔助駕駛功能后雙手脫離方向盤長達3分17秒,導致車輛失控連續撞擊,最終造成人員傷亡。警方調查認定,駕駛員需承擔全部責任。

這起案件絕非孤例,車主開啟NCA后追尾靜止的水泥泵;3月份三位女大學生駕駛小米汽車使用智能輔助駕駛功能高速遇到事故,致三人喪生......因智能輔助駕駛功能產生的事故案例正不斷攀升,清華大學汽車工程系的研究顯示,使用輔助駕駛超過30分鐘后,駕駛員注意力分散的概率會增加3.2倍,這種“自動化偏見”現象成為安全隱憂。

與此同時,行業一度盛行的“準L3”、“L2.99”等模糊宣傳話術,加劇了消費者對技術能力的誤解。測試數據表明,當前主流系統對臨時施工錐桶的識別率僅為72%,對“鬼探頭”等突發場景的響應時間需0.8-1.2秒,遠未達到人類水平。

面對技術與安全的失衡風險,中國正從政策法規、標準體系、監管模式和配套服務等方面全面重構智能輔助駕駛的管理框架,以期在呵護創新與保障安全之間找到平衡點。

從模糊地帶到規范發展

在智能輔助駕駛在汽車行業狂奔之際,我國的相關政策正經歷從“包容審慎”到“規范發展”的深刻轉變。

2025年被行業稱為“監管元年”,公安部在7月明確聲明:當前市場上所有汽車搭載的“智駕”系統均不具備L3級及以上自動駕駛功能,本質上仍屬于L2級組合駕駛輔助,駕駛員必須承擔最終安全責任。

這一表態為愈演愈烈的“自動駕駛”宣傳熱潮劃清了邊界。公安部交通管理局局長王強強調:“無論系統多么智能,駕駛員始終是安全責任的最后一環”,要求車企杜絕夸大和虛假宣傳,嚴格履行用戶培訓義務。

在中央層面,政策創新主要體現在三個維度:法律屬性界定、技術標準提升和宣傳行為規范。公安部正推動細化《道路交通安全法》及配套法規,明確0到2級輔助駕駛系統“人機共駕”的法律屬性。工業和信息化部則在《2025年汽車標準化工作要點》中強化了對“脫手檢測”的技術約束:要求L2級系統在駕駛員雙手脫離方向盤超過60秒后,必須自動減速并激活危險警示燈。這一規定直指市場上部分系統允許長時間脫手的漏洞。市場監管總局則加強廣告監管,促使小米、理想、小鵬等車企修改官網宣傳話術,將“高階智駕”等易引發誤解的表述調整為更嚴謹的“輔助駕駛”。

在政策監管的重錘之下,車企連夜修改宣傳方案已是常態,但新的挑戰也隨之接踵而至。

根據數據顯示,2024年,我國實施汽車召回233次,涉及車輛1123.7萬輛,其中與輔助駕駛系統相關的召回達255.61萬輛(18次),占全年召回數量的23%。更引人關注的是,隨著汽車軟件代碼量激增,遠程升級(OTA)已成為召回的重要方式——2024年汽車企業實施OTA召回19次,涉及車輛406.76萬輛,同比增長246.80%。這些數據背后,反映的是智能網聯汽車在功能不斷豐富的同時,面臨的質量安全與責任界定的雙重考驗。

市場監管總局缺陷產品管理中心主任王海指出:“隨著智能化、網聯化、電動化、共享化加快融合發展,大量新技術新材料新模式進行實車應用,在推動汽車產業高速發展的同時,新型安全問題也不斷涌現。”這種新型安全問題的復雜性和隱蔽性,促使我國建立了更為嚴格且具有前瞻性的監管框架。

眾所周知,傳統汽車召回主要針對剎車系統、安全氣囊、轉向系統等硬件缺陷。而智能網聯時代,監管焦點正轉向組合駕駛輔助系統和OTA升級兩大核心領域。2025年2月25日,工業和信息化部與市場監管總局聯合發布的《通知》中,明確要求在車輛產品主要技術參數表中補充增加多達40種與智駕和OTA相關的技術參數。這些參數細致到感知定位系統的攝像頭、毫米波雷達、激光雷達的生產企業與型號,駕駛員脫離駕駛任務提示信息的方式與策略,以及能被OTA升級的電子控制器名稱與軟件版本等。

這一變革意味著,車企再也不能將智能駕駛系統作為“黑箱”對待,必須向監管部門透明化其技術細節。

同時,王海也指出,智能網聯汽車技術的快速迭代特性,給傳統監管模式帶來了嚴峻挑戰。針對這一問題,我國創新性地引入了沙盒監管制度。根據《通知》要求,智能網聯汽車產品取得準入后,企業需向市場監管總局提交組合駕駛輔助系統深度測試方案、質量安全風險評估方案及前期測試報告等材料,開展為期不超過24個月的深度測試。

在召回管理日趨嚴格的大背景下,車企正面臨合規成本的顯著上升。一方面,他們需要投入更多資源進行前置測試與驗證;另一方面,必須建立更完善的事件監測與事故報告體系。

責任重構與風險定價

隨著智能駕駛系統在車輛控制中扮演越來越重要的角色,事故責任的歸屬問題變得空前復雜。當一輛開啟領航輔助駕駛功能的車輛發生碰撞,責任在分心的駕駛員,還是在提供該功能的車企?這一問題困擾著消費者、車企和司法系統。

全國人大代表雷軍在2025年兩會上呼吁設立自動駕駛專屬保險,建議“2026年前完成交強險、商業險等產品創新”。小鵬汽車董事長何小鵬則指出精算模型缺失的核心痛點:“保險公司面臨精算模型重構的挑戰,并且對智能駕駛保險的普適性和風險評估存在擔憂”。這些建議反映了行業對適配性風險轉移機制的迫切需求。

面對這一困境,市場已開始自發探索解決方案。從華為鴻蒙智行最高500萬元的保障權益,到小米汽車300萬元的“小米智駕保障服務”,再到廣汽昊鉑ADiGO GSD高達300萬元的賠付承諾......越來越多的車企跟風加入,試圖用這樣的方式消除消費者心里對“智能輔助駕駛”的戒備。

智駕險作為一種新型保險產品,與傳統車險有著本質區別。平安產險廣東分公司工作人員指出:“我們公司目前的智駕險主要保障兩個部分:一是為人工智能系統發生無法控制的故障或失靈造成第三者人身傷亡或財產損失提供保障,二是提供相關訴訟費用和法律費用保障。”這種責任范圍的重新界定,反映了智能駕駛改變了車輛風險的本質。

當前階段的智駕險大多以“權益包”形式出現,具有三個鮮明特點:一是購買主體多為車企而非個人車主;二是通常在第一年以免費形式贈送給車主,后續需要自費續購;三是理賠渠道獨立于傳統車險,避免影響車主次年保費。

從長遠來看,智駕險很可能經歷從“附加選項”到“標準配置”的演進。中山大學嶺南學院教授曾燕預測,未來智駕險應發展成為“車主責任險+系統責任險”的“分層次”責任保險模式,通過風險分散優化保險市場結構。隨著L3級自動駕駛技術的商業化落地,當法律明確將系統失效導致的事故責任劃歸車企時,智駕險將成為車企風險管理不可或缺的工具。

當將目光放在當前的中國市場上,“智駕險”仍無法作為獨立險種存在,數據共享成為保險創新的關鍵瓶頸。當前保險公司難以獲取車輛運行數據,導致定價缺乏科學依據。針對這一困境,平安產險建議“由中銀保信或保交所牽頭,聯合車企籌建統一數據平臺”。北京試點已要求車企建立EDR數據鎖存機制,為事故責任認定提供客觀依據。

而關于“智駕險”智駕險保費會否高于傳統車險,太平洋財險分公司內部人士表示,這取決于兩種對立因素的博弈。一方面,智能駕駛理論上有望降低事故率——特斯拉數據顯示,配備Autopilot的車輛事故率較傳統車輛減少超過90%;

另一方面,智駕車輛維修成本顯著提高,因搭載大量傳感器、芯片及一體化壓鑄車身,輕微碰撞也可能導致高昂維修費,保險公司更易將受損車輛定為“全損”。例如,平安產險和華為推出的“智駕險”雖然第一年免費贈送,但第二年續保價格則是4000元,這一數字明顯高于傳統車險。