這段時間,老狐看到一個很有意思的新聞。

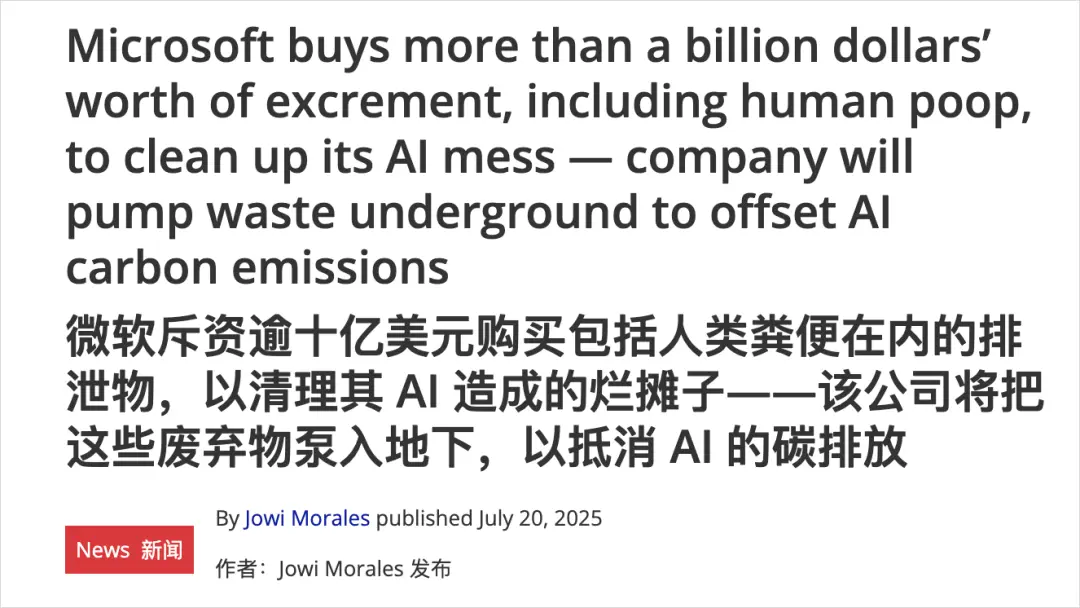

微軟花了17億美元,去買屎。

你沒看錯,這不是段子,這是真的事,而且官方文件和合同白紙黑字寫著。

而且這個就是字面意義上的屎,而且是混著污水、人糞、動物糞、造紙廠廢漿這種“大雜燴”的那種。

更離譜的是,這些屎既不做肥料,也不發電,而是直接埋。深埋,足足1.5公里。

很多人看到這事的第一反應是:微軟瘋了吧?世界首富公司,砸17億美元買屎埋地里,這圖什么?

其實啊,這背后可不是惡趣味,而是妥妥的一門“高科技生意”,而且和AI直接掛鉤。

事情得從微軟這幾年瘋狂搞AI說起。你現在用的Copilot、必應AI搜索、OpenAI的ChatGPT背后,都有微軟的算力在撐腰。

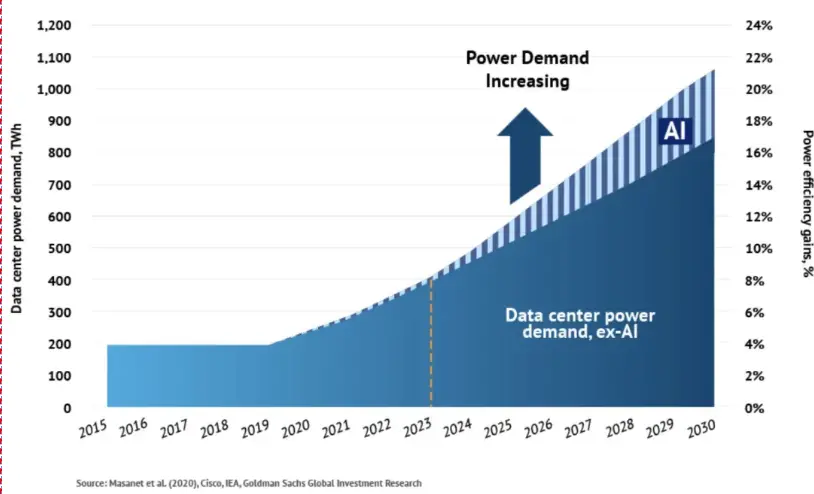

AI訓練可不是白來的,一臺臺數據中心機房里,GPU卡架得像墻一樣,一秒鐘就能燒掉你一個月的電費。

AI的能耗有多恐怖?舉個例子,GPT-4這種大模型,訓練一次大概要用掉五六千萬度電,排放1.2萬到1.5萬噸二氧化碳,相當于三千多輛油車跑一年。

運行階段也不省心,每天全球用戶幾億次提問,算力像水龍頭一樣嘩嘩往外流。

僅推理這一環節,一年就能排放十幾萬噸二氧化碳,相當于要一片芝加哥市區那么大的森林,全年無休地吸收,才能勉強抵消。

微軟自己也承認,自從AI業務爆發,他們的碳排放不降反升。2024財年的碳排放比2020年多了23.4%,其中數據中心的能源用量直接飆了168%。

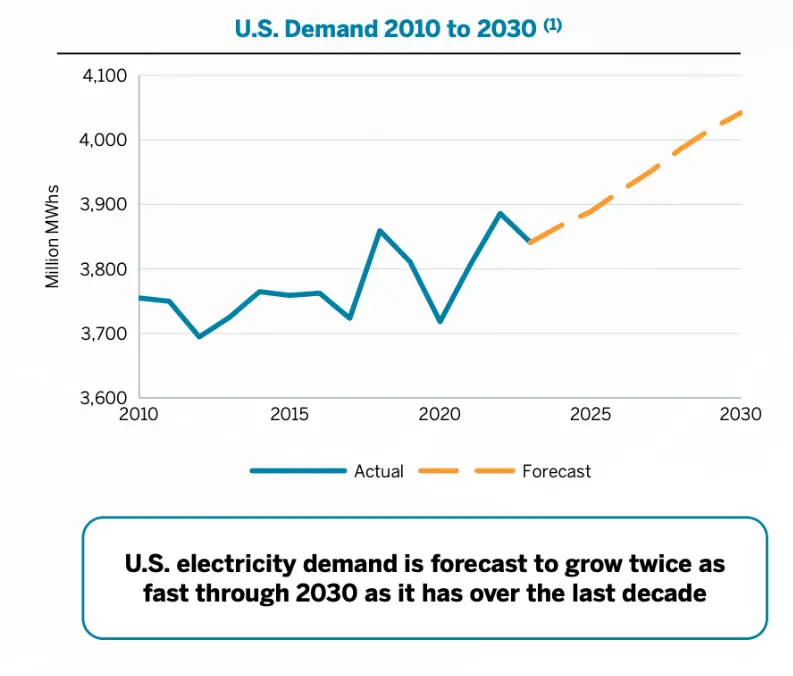

可問題是,微軟早在2020年就放下豪言:2030年實現“碳負排放”,2050 年把創立以來所有排過的碳全清零。現在排放越來越多,承諾眼看懸了。

那怎么辦?微軟的解法很簡單:既然我短期內減不下來,那就去買炭額度。

這個額度有個專業名詞,叫“碳信用額”:相當于你排了一噸碳,我花錢找人把這一噸碳從大氣里弄走,我們倆就算扯平。

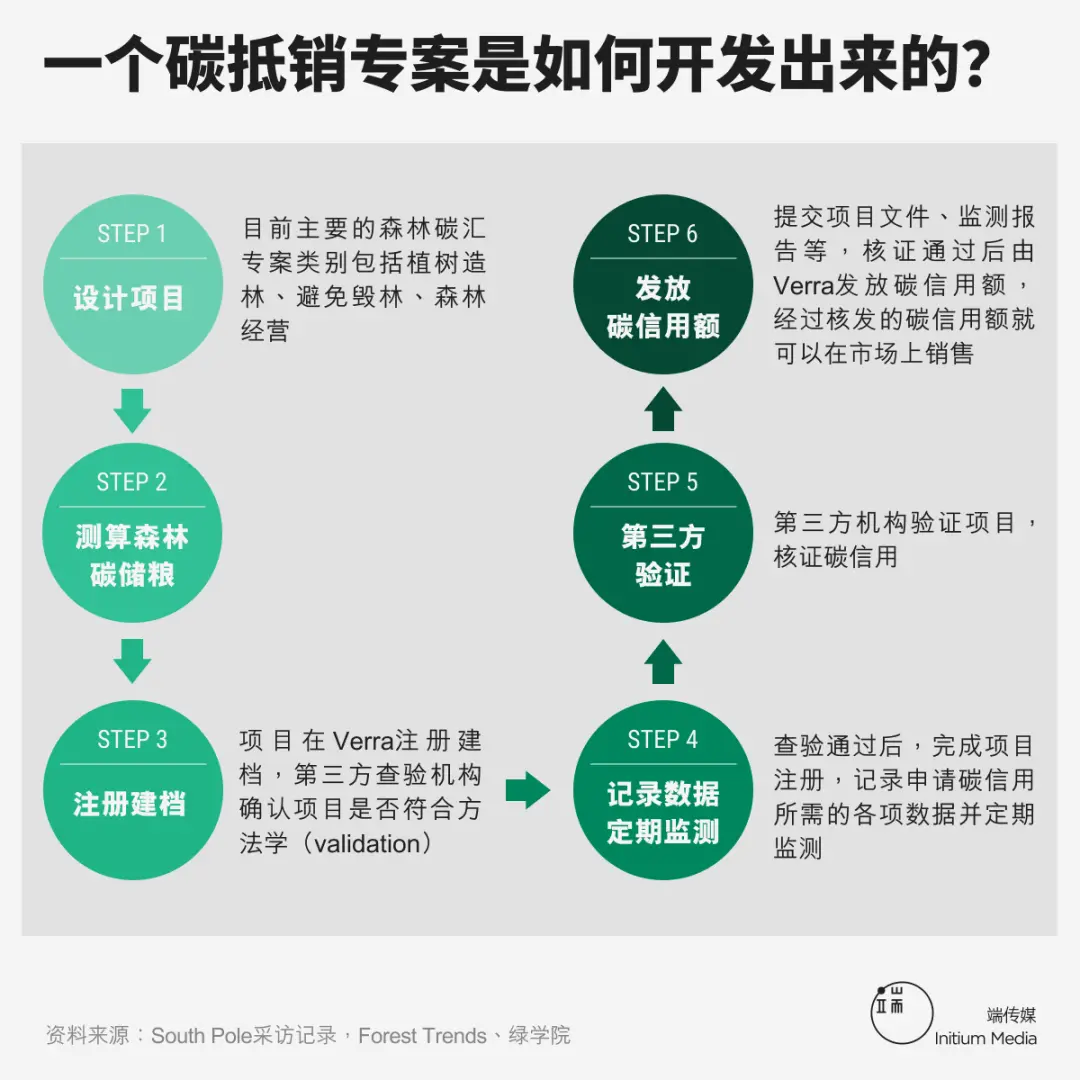

于是,微軟就找上了一家叫 Vaulted Deep 的生物科技公司。這家公司可不簡單:去年 11 月 A 輪融資拿下 3200 萬美元,之前還在馬斯克辦的 X Prize 碳去除大賽里拿了個亞軍。

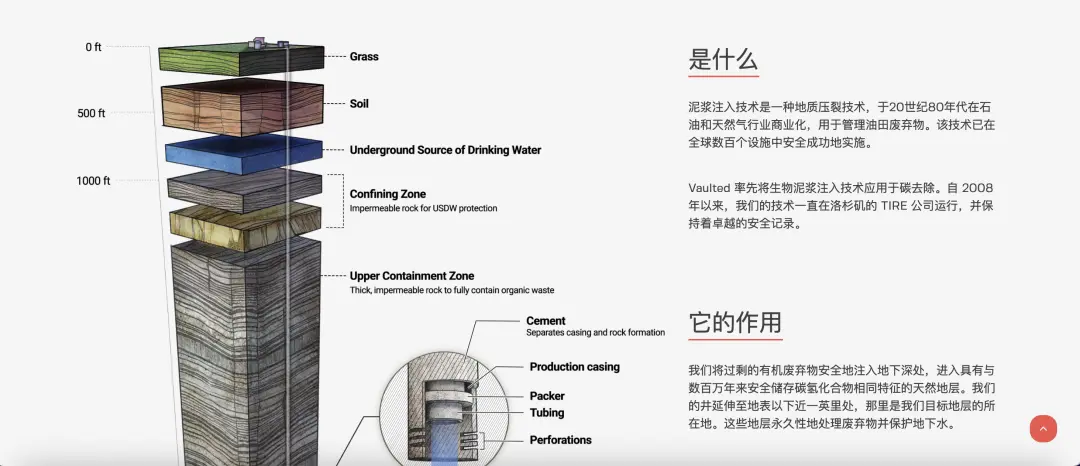

它干的事很簡單粗暴:把各種有機廢物人糞、動物糞、造紙廠污泥、農業剩余物,攪成稠乎乎的“生物泥漿”,然后用高壓泵打進地下 1500 米的巖層里封死。

為啥要埋?因為這些廢物如果在地表爛掉,會釋放大量二氧化碳和甲烷,而甲烷的溫室效應比二氧化碳還猛。

埋到深地下,不僅能阻斷這些氣體跑到大氣里,還能順帶把一些有毒微量污染物一并封住。說白了,就是給地球的大氣層做一次“深度除臭+封裝”。

微軟這單大買賣,是讓 Vaulted Deep 在 2038 年前幫它處理掉 490 萬噸的碳當量,按市價 350 美元/噸算,總價差不多 17 億美元。

看到這是不是以為微軟是在做虧本環保生意?要知道這里面多的是你不知道的算計。

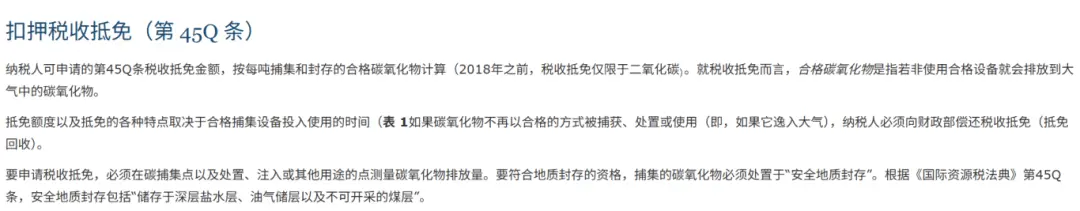

首先,這背后其實跟美國45Q的稅收碳信用機制息息相關,這個稅收機制下,你只要能抓到二氧化碳并安全封存,美國政府就給你每噸最高 85 美元的稅收抵免。

這意味著 Vaulted Deep 干的這事,能幫微軟在賬面上拿回去一大筆稅務優惠。

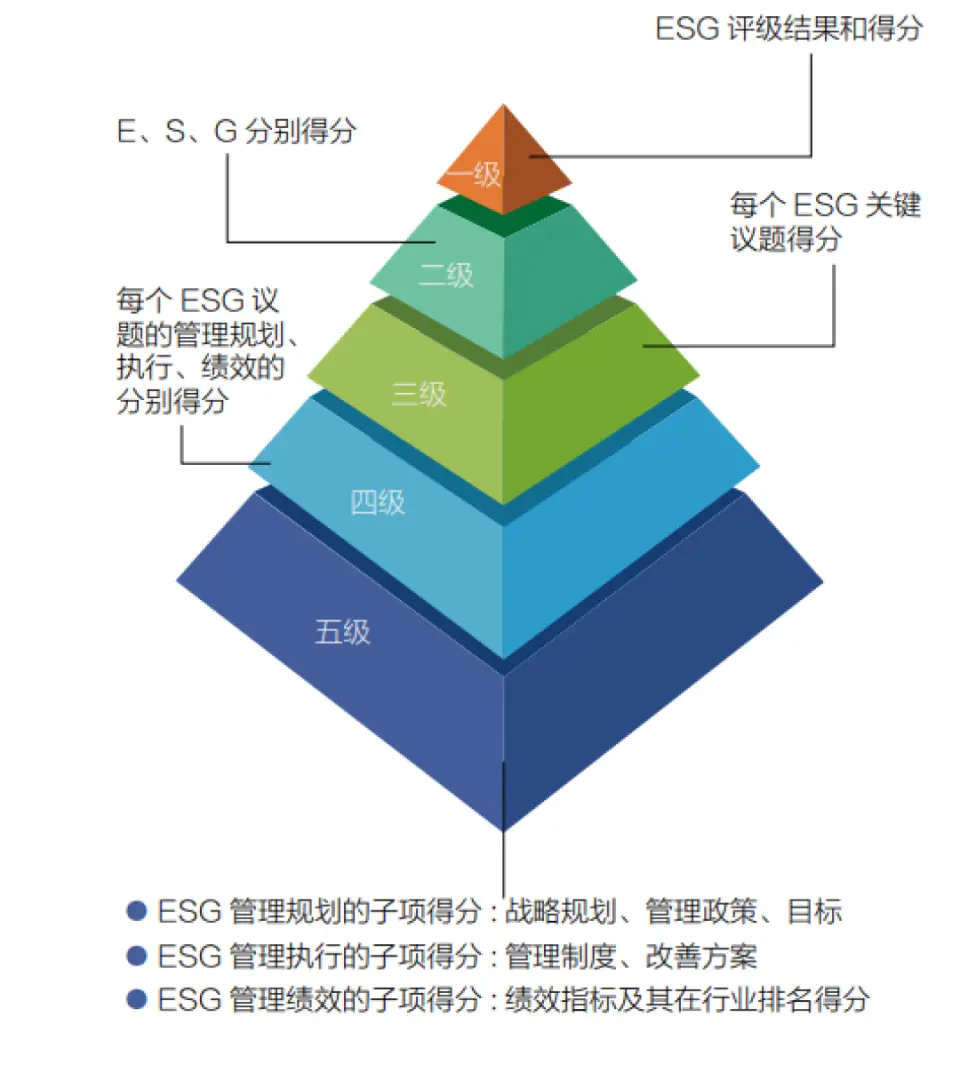

其次,還有資本市場的 ESG 評分(環境、社會、公司治理)。分數高的公司,能吸引更多大資金,比如養老基金、主權基金,融資利率更低,股價也更漂亮。

微軟這種“買屎埋碳”的動作,ESG分蹭蹭上漲,資本市場一片叫好。

所以你看,17 億美元花出去,換來碳排放額度、稅收優惠、資本好感度,順帶還能發新聞顯得自己很環保。微軟這筆買賣,不但不虧,可能還賺。

不過,這種“花錢抵消”的方式一直有爭議。

環保組織 Carbon Market Watch 就直接說了,這更像個獵奇噱頭,真正有效的減碳應該是從源頭減少,比如用可再生能源、延長硬件壽命、優化算法能效,而不是在供應鏈之外買個埋屎項目就說自己排放少了。

現在的問題在于,AI 業務的擴張速度遠快于減排進度。

國際電信聯盟的數據顯示,2020 到 2023 年間,亞馬遜、微軟、谷歌、Meta 的間接碳排放平均增長 150% 以上。AI模型越強,推理耗電越大,有推理能力的模型碳排放甚至是普通模型的 4 到 6 倍。

最諷刺的是,AI 本來是為了提升效率,但一旦成本降下來,使用需求就爆炸增長,這就是經濟學里的“杰文斯悖論”:效率越高,總消耗反而可能更大。

想想看,你以前一天可能只用搜索幾次信息,現在有了ChatGPT,反正便宜、方便、隨時能問,就會越來越頻繁地用。全球幾十億人這么干,能耗和排放能不上天嗎?

所以科技巨頭紛紛開啟“降碳軍備賽”,谷歌、微軟和Meta承諾在2030年前實現“凈零排放”目標,亞馬遜則把最后期限設在了2040年。

這次微軟花 17 億美元埋屎,看起來荒唐,其實只是整個 AI 產業碳焦慮的縮影。

今天是屎,明天可能是海藻、樹木、礦井,無論形式多奇葩,本質都是在給 AI 的“能源胃口”擦屁股。