“錢都去哪兒了?”

每次發布財報時,行業都要發出這個問題。

今年上半年財報顯示,新能源車企僅有4家盈利。比亞迪穩居銷冠,賽力斯靠華為逆襲,理想面臨圍剿,零跑憑性價比突圍。

如今,又到了公布三季度財報的時間點。雖然,第三季度新能源盈利的車企比上半年增多,“賣一輛虧一輛”的局面減少了,但是“燒錢換市場”的模式,依舊是主流。

新能源造車走到第11個年頭,“錢被誰賺走了?”的困頓,依舊縈繞。

利潤主權的三次轉移

都知道,車企目前的盈利困境,表面來看是高投入與低價格的矛盾。實際上,是供應鏈上的權力失衡和重構。換而言之,那些隱于幕后的環節正在悶聲發大財,

數據驗證了這一點。

寧德時代、英飛凌等核心供應商壟斷技術,毛利率超過了20%,然而諸多車企的毛利率僅5%左右。就連比亞迪,上半年以155.11億元凈利潤領跑,但是單車凈利僅0.5萬元。雷軍也曾在微博向廣大網友科普,就算是馬斯克的特斯拉利潤也只有大約9.2%。

2023年還在說,“燃油車賣不動,新能源賠本賺吆喝。”雖然,當時燃油車喊著賣不動,但是利潤空間還是不錯的。但是,到了2025年,這話變成了“電車再不賺錢,油車就要虧本了。”

目前,新能源滲透率依舊接近60%,燃油車早已經不是主流。但是,上半年,汽車行業的利潤率僅為4.1%,低于工業平均水平。“意味著,車在增加,錢在減少。”

錢都去哪兒了?

根據新能源汽車產業上半年盈利分布圖,可以看出,電池環節拿走了90%利潤,90%的利潤又集中在寧德時代手中。統計顯示,今年上半年19家車企利潤總和不如寧德時代。

國內19 家上市車企的凈利潤總額,僅有263.3 億元,寧德時代上半年賺得盆滿缽滿,凈利潤高達304.85億元。一家占據鋰電池環節88.5%的凈利潤,占據全產業68.1%凈利潤。

真是讓人瞠目結舌的利潤結構。

有人給寧德時代算了一筆賬。在寧德時代的營收構成中,動力電池系統營收1315.73億元,占總營收的73.55%,牢牢占據主導地位;儲能電池系統營收 284億元,毛利率一路狂飆至25.52%。換算一下,每賣出100元的電池,寧德時代就能輕輕松松賺走22元之多。

早在2022年,廣汽就曾說,“動力電池成本已占到我們汽車成本的 40%—60%,我現在不是給寧德時代打工嗎?” 甚至一向低調奇瑞汽車董事長尹同躍也專門在朋友圈轉發了相關新聞“聲援”。

三年已過,“電池打工仔”的論調,還沒有消解掉。“誰能服氣?所以,有實力的車企,都在剝離對寧德時代的依賴性。”行業人士表示。

從2020年新能源爆發算起,新能源汽車的利潤主權,至今也經歷三次轉移,但還沒有重構成功。

第一次,在2020年到2022年期間,新能源剛剛爆發,誰有資源,誰就能發展。當時,狂飆的碳酸鋰與難解的芯荒,直接造成了動力電池的成本上漲,上游吃得飽飽的。

2022年數據顯示,電池化學品環節凈利潤達311.67億元,產業89.1%的凈利潤集中于這環節,隨后向電池環節轉移。

坊間一直有傳聞,小鵬汽車創始人何小鵬,為了順利拿到寧德時代的電池,親赴寧德時代工廠一線蹲守一周。寧德時代的董事長曾毓群也曾坦言,客戶頻繁催貨,讓他“快受不了了”。

當時,如日中天的特斯拉也被桎梏,馬斯克的苦惱地表示,電池成本,是目前公司發展最大的障礙,“真正的制約,是以更低的價格生產電池。”

后來,2023年開始上游產能出現過剩,鋰礦價格暴跌,中游的制造商憑借技術壁壘逆襲。但是,電池研發需要長期的技術沉淀,每一個環節都需要核心技術支撐,并非短期內能突破。

2025年,在價格戰的逼迫之下,“長期打工”的車企,不得不走向“自力更生”的第三個階段,紛紛公布了自研電池包、電芯的技術成果和計劃。

2025年上半年,電池化學品環節凈利潤降至49.41億元,占比降至10.4%,其中虧損面大,共有22家企業虧損,虧損率達50%。電池環節凈利潤上升至365.1億元,占比達76.9%。

不過,電動車制造環節,也實現了近五年的首度盈利,合計實現凈利潤47.16億元。要知道,2025年以前,電動車制造一直是上下鏈條內唯一虧損的環節。

但是,實現利潤主權轉移,整車廠還有很長的路要走。

“甲方變乙方,乙方成主角”?

路難走,但不得不走。“依賴癥,必須剔除。”幾乎是每一家車企的心聲。

但是,一個奇怪的現象,也在蔓延。每一場發布會,都出現了“甲方變乙方,乙方成主角”的現象。寧德時代,華為智駕,幾乎成了發布會的主旋律。

其實,智能汽車和智能手機的發展路徑,開始有了一些重疊。前不久,iPhone17上市,緊跟著小米17系列上市,在手機領域引起了一個熱鬧的討論,從屏幕形態到攝像頭布局,從指紋識別到無線充電,相同或類似的設計元素,越來越多。

“現在手機都一個模子,同質化嚴重,是一種倒退嗎?”

是,也不是。

是,確實是因為在外觀設計、硬件配置、操作系統等方面都呈現出高度的相似性。不是的原因,則是廠商越來越依賴供應鏈整合來降低成本、提高效率。在供應鏈整合的過程中,會傾向于選擇市場上成熟的、經過驗證的零部件和解決方案。

智能化造車的產業革命,也走到了這個階段。800V高壓快充、激光雷達、大聯屏、“冰箱彩電大沙發”……曾經驚艷的配置從“核心亮點”淪為“入門標配”。

曾經的亮點,如今是競爭的起點。但是,在電動化的核心技術難以拉開。如果產品無法提供突破性的新體驗,只能被迫陷入低水平、同質化的配置內卷。

內卷之下,藏著“一場慢性死亡”。 據統計,中國上市車企的平均凈利潤率已從2019年的2.7%暴跌至2024年的0.83%。

與此同時,控制權與利潤分配的深層矛盾,還在加劇。千億市值與百億虧損并存的賽力斯,就是“技術換生存”的縮影。

與華為合作后,賽力斯市值從200億元飆升至1000億元,截至今年10月底,問界系列累計交付已突破80萬輛大關。但是,因為華為在智選車模式中掌控智能座艙、ADS智駕等核心代碼,掌握著技術主動權,并可以分走約15% 整車銷售額,遠超傳統Tier1的5%-8%。

賽力斯的財報顯示,高強度的研發投入和市場費用持續侵蝕利潤,導致盈利能力與銷量增速并不同步。這也是諸多車企的苦惱。

只有解決了這個桎梏,利潤主權,才會握在車企手里。不過,這并不意味著“車企什么都要自己搞研發”,也不現實。主機廠和Tire 2之間,也不應該是搶奪技術定義權的戰場,而攜手共進的新賽道。

舉兩個例子。一個豐田,一個比亞迪。

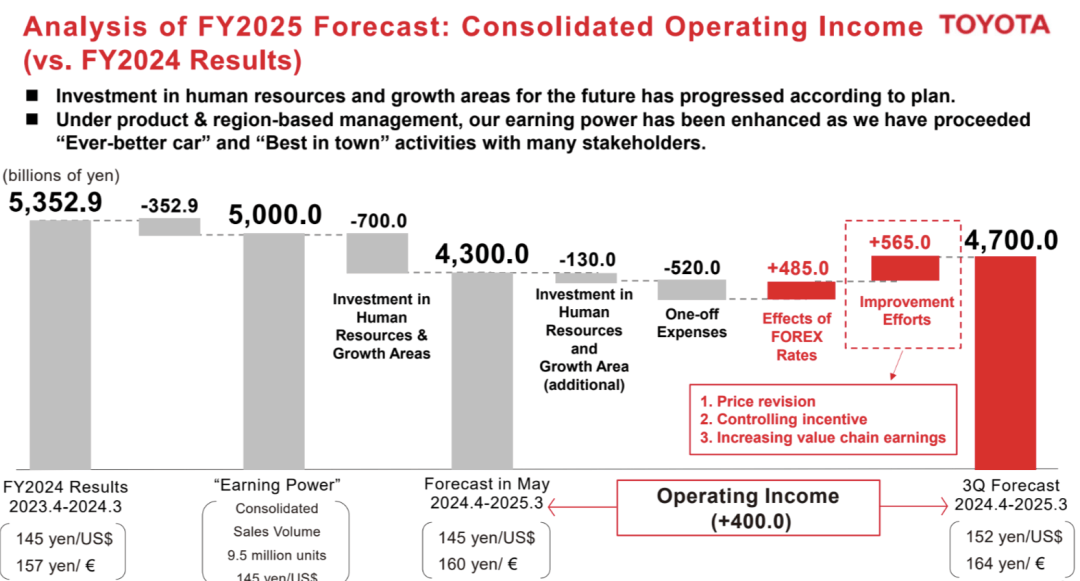

根據豐田最新公布的2026財年第二季度數據,短短三個月里實現凈利潤高達 9320.8億日元,相當于平均每天凈賺4.7億元人民幣。與去年同期相比,凈利潤暴漲62%。

其中,根本的原因,在于豐田在全球市場的產業鏈布局都相對穩定,所堅持的混動車型技術路線,已成為豐田當前的“盈利壓艙石”。

但是,豐田的營業利潤卻下滑了近28%,僅為 8340億日元。營業利潤下滑的原因,是關稅、市場、轉型的三重夾擊,豐田在智能化轉型上仍然承壓。

一個數字飆升,一個數字下挫,豐田的財報仿佛一面鏡子,不僅體現了豐田在傳統產業鏈的充分的掌控,還照出了傳統巨頭在新能源產業鏈重構上的步履維艱。

豐田也不得不求助中國的科技供應鏈布局。豐田計劃到2026年將全球三分之一的電動車產能集中在中國,并與華為、小米等科技企業合作補齊智能短板。

比亞迪,將技術都養在了自己的魚池里,市場出現需求的時候,就從里頭撈出來一條。

有人形容,比亞迪的崛起是“摸著技術過河”。數據統計,截至2025年三季度,比亞迪累計研發投入超2200億元,且2011-2025年近15年間有14年研發投入超過當年凈利潤。

從電池、電機、電控的核心三電系統,到IGBT芯片、電源管理系統,甚至車載MCU,比亞迪都實現了大規模的自給自足,擺脫了對上游供應商的依賴。

一腳邁進利潤主權重構第三階段的整車廠,意識到如果不能盡快調整成本結構,只會形成越來越大的“利潤黑洞”。

比亞迪和零跑是自研核心零部件占比最高的車企,也是目前盈利狀況最好的本土新能源企業。2023年比亞迪的自研零件占比就達到了75%,零跑在今年宣傳的自研零件占比是65%。

在很早之前,零跑創始人、董事長朱江明就提出了規模優先的戰略。“先搶占市場,再靠成本控制和規模效應賺錢。”今年上半年,零跑走過了前期的投入階段,形成了自己的技術壁壘,成為造車新勢力中第二家實現半年度盈利的企業。

市場的邏輯變了。

可以說,比亞迪和零跑為新能源造車提供了一份“投入換市場”的樣本。掌握核心技術、構建體系化能力,已經成為企業發展和成功的不二法門。

但是,“將今天的投入,轉化為明天的利潤”,是一個漫長的事情。

對于很多正在急于擺脫“嚴重依賴癥”的車企來說,新的矛盾又接踵而至。巨額的“入場費”,距離競賽的終點,還隔著九九八十一難。

不燒錢,只有“拿來主義”,就無法技術壁壘,競爭力打不出去。燒錢搞研發,路漫漫,能不能挨到換市場,都是一個字。

“難”。