溝通這一概念看似抽象,實則對開發工作與人際交流均具有重要意義。若想提升溝通能力,核心在于理解四個關鍵階段,即自身想表達的內容、實際表達的內容、他人接收到的內容以及他人理解的內容。這四者存在本質差異,厘清它們之間的關系,便能抓住溝通的關鍵,無需依賴繁雜的技巧。本篇推文圍繞輔助駕駛開發中的認知邏輯演進展開,深入解析溝通模型、演繹/歸納思維協同、數據管道設計等核心方法論如何驅動技術迭代。

一、溝通四階段模型:人機交互的底層邏輯

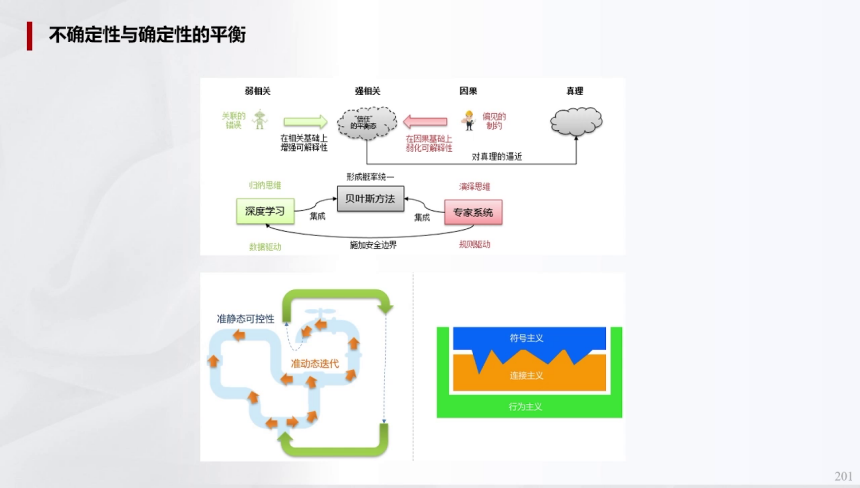

溝通本質包含四個關鍵階段:表達者意圖、實際傳遞內容、接收者感知信息、接收者最終理解。這一模型揭示了目的與表達的非線性關系——以詐騙案例為例,加害者通過"我不要錢"的反向表達激發受害者自尊心,反而達成資金轉移目標。在輔助駕駛領域同理:車輛通過語言性行為描述(如"檢測前方障礙物,啟動制動")建立用戶信任,本質是溝通目的(消除疑慮)與表達內容(技術解釋)的精準匹配。該機制如同馬爾可夫鏈的動態平衡,維持人機系統的內外信息過濾與適應性調節。

溝通的核心邏輯在于達成預設目的,而非追求表達內容與目的的直接一致。以一個詐騙案例為例:女性詐騙者作為信息的發送者,意圖騙取男性受害者(信息接收者)的錢財,其最終目的是讓男性自愿轉賬。若直接要求 “給錢”,往往難以達成目的;但她通過 “你不給錢就不像男人” 的表述,巧妙利用男性的自尊心,促使其主動轉賬,最終實現了詐騙目的。這一過程中,表達內容與真實意圖完全相反,卻成功達成了目標,充分印證了 “表達內容與目的可分離” 的溝通邏輯。

從智能體交互的視角來看,人與機器的溝通類似上述過程,存在 “馬爾可夫毯” 機制。這一機制如同細胞的濾膜,在內心世界與外部世界之間進行信息篩選,既能夠維持內外平衡,又能保留自身的獨立性與可變性。這種機制使得溝通成為一種動態的、對抗性的交互過程,它既可能用于建立信任,例如輔助駕駛中車輛通過語言解釋自身行為以獲取用戶信任;也可能被用于操控,如上述詐騙案例所示。因此,我們需要以中立視角看待技術的雙面性。

在輔助駕駛領域,溝通的作用尤為明顯。當車輛在行駛過程中沒有語言性表述時,用戶會因不了解車輛行為的原因而感到不安;但如果車輛能夠輸出類似 “前方有車輛駛出,因此我選擇停車” 的語言描述,就能夠與用戶的認知達成對等,進而建立起一定的信任關系。不過,信任也存在潛在危機,技術是一把雙刃劍,既可以用于建立信任,也可能被用于玩弄信任,這一點需要我們時刻警惕。

很多人認為人和機器之間不可能產生感情,但這一觀點值得商榷。如今的 AI 智能已經發展到了難以讓人辨別的程度,雖然實體機器人尚未普及,但一旦出現,很可能會引發一系列問題。人類的感情并非堅不可摧,在現實生活中,把人當物、把物當人的情況屢見不鮮。在輔助駕駛領域,人與機器之間建立更密切的信任關系,對人機協同具有積極意義,但我們仍需保持中立客觀的態度。

二、演繹與歸納思維:輔助駕駛的二元決策引擎

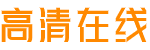

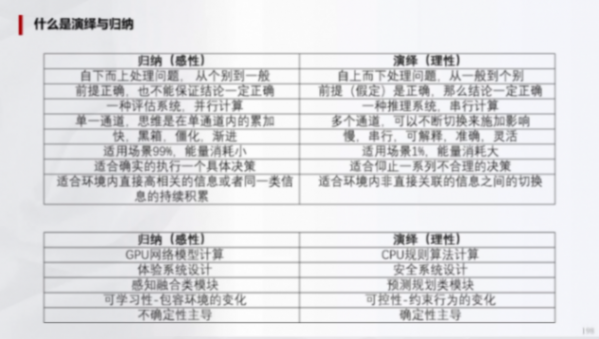

演繹思維(自上而下推理)與歸納思維(自下而上概括)構成認知的競爭性平衡:歸納思維以并行計算實現快速響應(如感知融合模塊處理環境信號),但存在黑箱性與結論不確定性(例如僅憑黑白企鵝樣本推斷所有企鵝顏色);演繹思維依托第一性原理追溯本質(如從交通規則推導具體避障策略),具備多通道可解釋性,但計算能耗高、響應延遲明顯。

輔助駕駛系統需在兩者間動態切換:純粹演繹邏輯因ODD(運行設計域)局限難以應對未知場景;純粹歸納邏輯則易喪失原則性(如無底線妥協交通流導致危險)。最佳實踐是"外圓內方"策略——通過提示詞工程構建機器間辯證交互(如發散性生成模型+嚴謹評估模型相互校驗),在功能安全系統與體驗系統間建立彈性決策機制。

三、數據質量與范圍:訓練管道的成本平衡法則

數據管道設計需平衡三大維度:專項采集標注:高精度小范圍數據(如本地素材車采集),類似"教師指導做題"的入門訓練;用戶差分學習:通過影子模式獲取真實場景差異數據(如客戶車行為與模型偏差),實現"錯題強化訓練";數據挖掘層:從海量未標注數據中篩選價值樣本(如聚焦雨天工況的專項挖掘);第一性認知:通過仿真生成極端場景數據(如AIGC構建高速公路行人闖入事件),突破現實采集盲區。

成本控制是關鍵矛盾:高質量數據需高成本標注(如人工標注兜底),而低質量數據可能引發"數據解碼"(低置信度樣本污染模型)。解決方案是分層遞進路徑:從低成本原始數據起步,經篩選器擴大范圍,再通過專項挖掘提升質量,形成螺旋上升閉環。

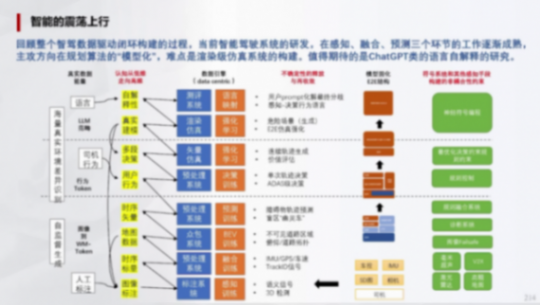

四、認知升級路徑:從規則約束到端到端進化

輔助駕駛系統的能力演進分為四階段認知躍遷:初始規則化:小規模感知模型+強規則約束(如基礎防碰撞算法);局部感知強化:通過BEV(鳥瞰圖)網絡、占用網絡擴大環境理解維度;閉環認知迭代:用戶行為分析→場景決策優化→環境建模的嵌套升級;端到端整合:集中式電子電氣架構支持全鏈路認知(如從感知直接生成控制信號)。

每階段需同步配置安全系統確保短期交付,并通過安全策略與體驗策略的差異積累驅動認知升級。這類似于人類"擴大不確定性→收斂確定性"的成長邏輯,最終形成技術護城河。

五、車云協同開發:夾層千層餅工程范式

輔助駕駛開發采用"云-車"雙向賦能架構:云端:承擔高能耗演繹任務(如第一性原理推演、大規模數據生成);車端:執行低延遲歸納響應(如實時規控算法)。典型案例是泊車軌跡開發生態鏈:云端用大模型生成工具鏈(如A*算法模擬器、IRS代碼庫),產出軌跡樣本訓練模型;車端部署模型后,通過規格算法補充碰撞檢測等安全約束。這種"模型生成代碼→車端驗證→數據反饋云端"的夾層式循環,本質是工程化的有序(安全)與無序(體驗)動態平衡。

六、第一性原理實踐:數據驅動的認知升維

在最高階訓練中,輔助駕駛需突破現實數據局限:通過仿真引擎構建超出現實采集范圍的場景(如暴雨中的沙漠路段);用AIGC生成物理世界罕見事件(如車輛自燃的多角度視頻);將生成數據注入訓練管道,補全認知盲區。此過程類似"學霸自命題自解答"的元認知訓練,使系統逼近人類決策水平。例如特斯拉事件模型通過合成數據覆蓋長尾場景,實現從"解決已知問題"到"預見未知風險"的維度躍遷。

輔助駕駛系統的成熟本質是認知邏輯與工程實踐的共振。通過溝通模型建立人機信任,演繹/歸納思維動態平衡決策,數據管道實現成本可控的認知升級,最終在安全與體驗的辯證統一中逼近人類智能水平。這一路徑既是技術進化史,更是智能體認知范式的鏡像寫照。