歷史告訴你,這就是規律。

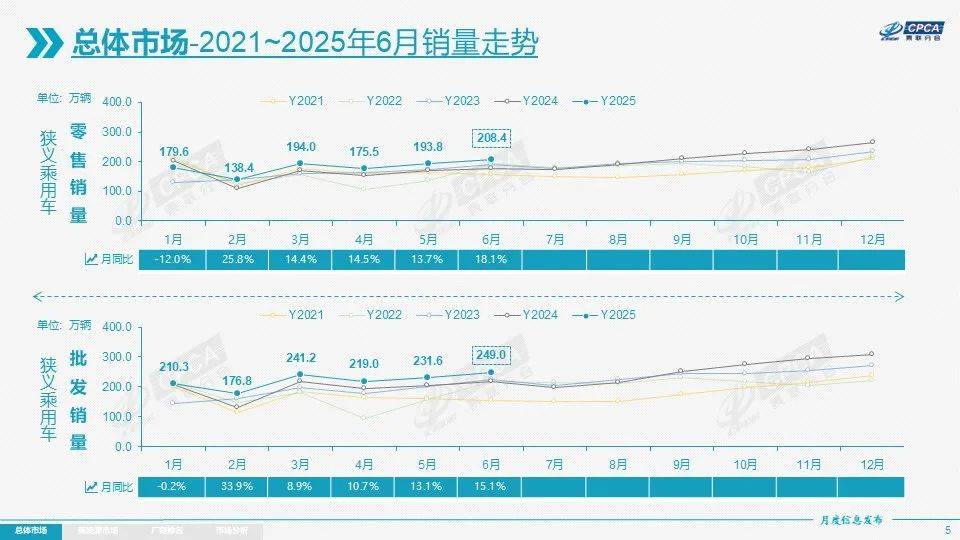

根據乘聯會公布的銷量數據,6月,我國乘用車市場零售208.4萬輛,同比增長18.1%,環比增長7.6%;1到6月累計零售1090.1萬輛,同比增長10.8%。

按理說,6月該是傳統意義上的淡季,然而,同比、環比的“鮮紅”數字,又證明了,經驗主義失效了。

為什么會這樣?原因比較復雜。

一方面,政策補貼的拉動效應余威尚在。自春節之后,受“兩新”政策影響,車市熱度持續攀升,再疊加地方促銷費政策,買車確實是個好時機。

但6月卻是補貼政策的一個休止節點。新一輪補貼什么時候啟動,將如何啟動,當時存在不確定性。那么,消費者的想法就會出現分歧,一部分人認為政策已經到期了,要趕緊登上“末班車”,另一部分人則持幣待沽,堆高觀望情緒。

另一方面,“反內卷”悄然成風,汽車信貸政策被收緊,多地叫停了高息高返政策,那么,映射到終端市場,則是車價有所回升,這其實會成為一個“觸底”信號,也會刺激一部分消費者盡快購車。

還有一個很重要的原因,6月是半年考核月,車企和經銷商為了沖擊銷量目標,也會適當調整話術和加大一些促銷力度,那么,同樣可以刺激一部分消費者抓緊買單。

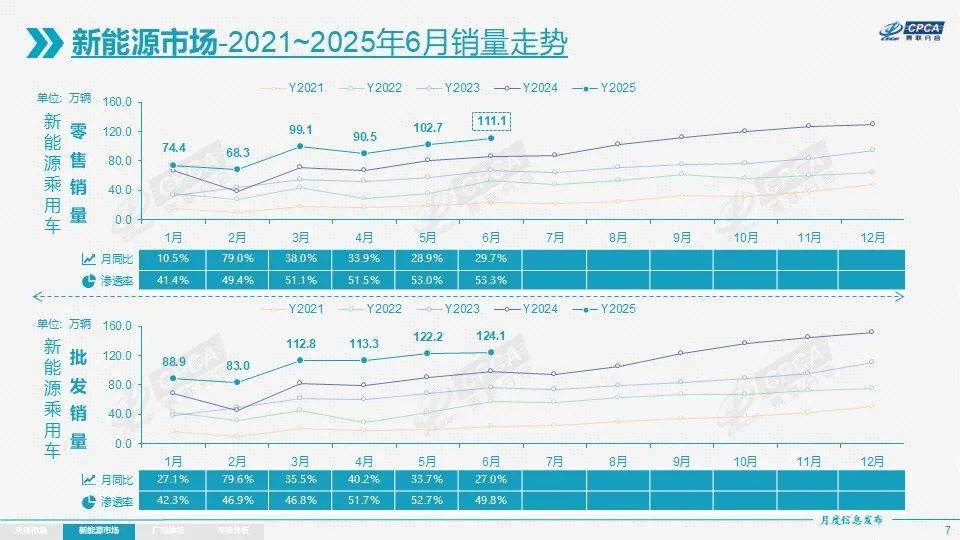

新能源滲透率超50%,已是常態

6月,我國新能源乘用車市場零售111.1萬輛,同比增長29.7%,環比增長8.2%;1-6月累計零售546.8萬輛,增長33.3%。

算一下新能源滲透率,6月達到53.3%,1到6月達到了50.2%,也算是首次上半年新能源滲透率超過50%這道門檻。

而為何稱之為常態化?因為3月、4月、5月新能源滲透率(零售)分別為51.1%、51.5%、53.0%,確實見怪不怪了。

你還可以觀察下最近的輿論風向,油電之爭已經告一段落了,人們對新能源汽車有了更充分的認知,一些偏見也就煙消云散了。

當然,補貼政策仍然功不可沒。畢竟,國內市場的補貼偏好,還是指向了新能源。比如,新能源購置稅減半,這是長期以來的政策優勢;再比如,報廢更新政策在補貼梯度設置上,也對新能源車更加有利。

我們還要注意到消費者的購車心態,補貼額度沒有對購車價格進行嚴格的限制,如果算一筆賬的話,購買微型或小型電動車,優惠的比例會更大。于是,今年論銷量增長幅度的話,居然是純電板塊的增長幅度更大。

1到6月,純電車型累計零售為332.9萬輛,同比增長37.4%。相比之下,插電混動車型累計零售為160.2萬輛,同比增長31.5%;增程車型累計零售為53.8萬輛,同比增長16.5%。

你還應該注意到,純電車型在去年的基數就比較大,那么,其同比增長幅度的含金量就更高了。而且,純電車型銷量是插電混動車型銷量的2倍,再一次證明,“帶油箱”好賣確實不假,但純電車型的統治力仍然不弱,有些借口是站不住腳的。

而且,隨著“油電之爭”的輿論熄火,消費者在更全面地理解新能源之后,其實可以更理性地根據自己的出行需求,選擇更適合自己的動力車型。比如,當新能源逐漸向低線城市下沉后,消費者知道日常的出行半徑并不遠,新能源的續航焦慮其實是個偽命題。

況且,在補能基建穩步推進的當下,即便是出趟遠門,也不必刻意放大焦慮了。時代總在新技術的推進下,不斷演進,不斷革新。

自主品牌的“圍獵場”,不懼強敵

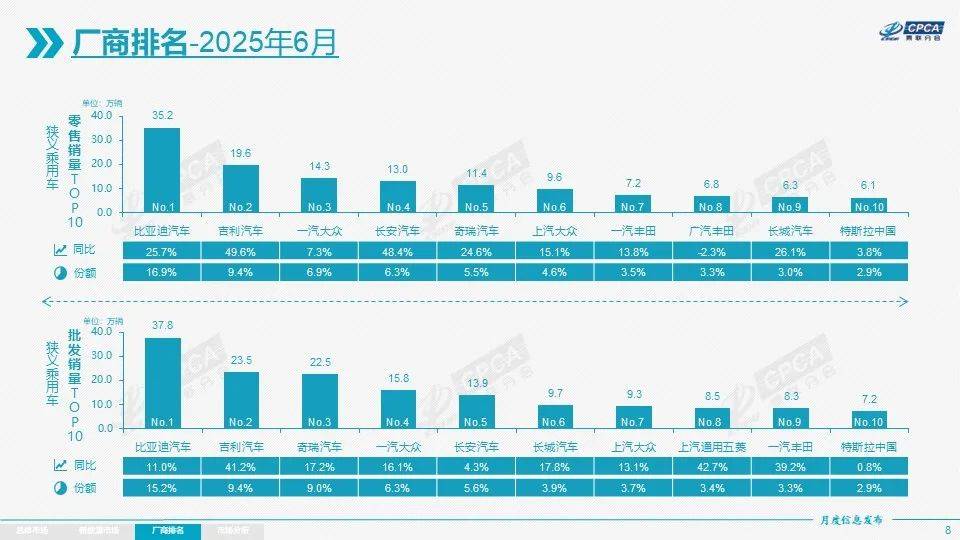

6月,在車企銷量排行榜上,并無什么意外。

繼續高歌猛進,6月零售35.2萬輛,排在第一,同比還有25.7%的增幅。能一直保持這樣的市場活力,還要求比亞迪如何呢?

吉利汽車6月零售19.6萬輛,排在第二,同比增幅達到了49.6%,是TOP 10中增長幅度最大的。

再往后看,一汽大眾回到了第三,但汽車緊隨其后,差值僅僅1萬輛有余;奇瑞汽車以零售11.4萬輛排第五。

后五位分別是上汽大眾、一汽豐田、廣汽豐田、長城汽車、特斯拉中國。

其實,批發銷量或許更能體現出自主品牌的綜合競爭力,因為在批發銷量中,包括了出口銷量。而近幾年,出口這條路,恰恰是自主品牌們除新能源之外,再度全面“破局”的一條路。

在批發銷量榜單中,比亞迪、吉利、奇瑞,穩居前三;長安汽車保持在第五,但長城汽車升到了第六,甚至連上汽通用五菱也躋身于TOP 10了。

至于自主品牌的市場份額,也已經超過了六成。準確的數字是:6月自主品牌國內零售份額為64.2%,同比增長5.6個百分點;1到6月自主品牌零售市場份額64%,較去年同期增長7.5個百分點。

改變了游戲規則,也就改變了戰場,更扭轉了戰局。我們注意到,如果僅計算自主品牌,6月新能源零售滲透率達到了75.4%,比整個市場的53.3%,又高出了一大截。

當然,經過這么幾年的錘煉,與自主品牌相對的合資品牌們,也深刻認清了現實,在中國市場,他們不再是強敵,反而要重新學習自主品牌的優秀經驗,好好推進新能源產品的落地。

“強敵”之名雖不存在,但品牌后勁仍不可低估,他們手里真有了能打的新能源產品后,憑借多年的渠道運營、品牌心智,還是可以打響觸底保衛戰的。

越往后發展,合資品牌的韌性應該會更強,就和彈簧一樣,而且,一些合資品牌也開始重用本土人才,直接啟用本土原生產品,反而有了一些奇效。

所以,這個“圍獵場”,于自主品牌而言,也并非高枕無憂,還是要持續保持競爭活力。

寫在最后

汽車市場,本來就是兼收并蓄的。哪怕是動力形式,也不會趨于單一,而是多元共存,持續發展的。

而至于品牌偏好、產品偏好,更沒有統一的答案,在充分的市場競爭之下,選擇適合自己的,才是最正確的。

我們只需要尊重市場規律,認可一切存在的和不存在的,也就夠了。