10月29日的新車發布會上,北京現代副總經理周斌直接炮轟:

“不少汽車廠商的營銷劍走偏鋒,有的車企靠遙遙領先反復洗腦,有的玩大字吸睛、小字免責的文字游戲,還有的拿銷量饑餓營銷加訂單注水、制造不搶就沒的焦慮。或許有些友商陷在了銷量周榜內卷里,反而丟了最核心的本質。”

在他看來,“營銷是把雙刃劍,客戶口碑才是最終的價值標尺。”

對此,有些人認為這是向行業亂象說不,值得鼓勵;也有人為其暗捏一把汗,畢竟這種點名友商的操作是真的勇。

然而從社長看來,這次北京現代“以身入局”的目的只有一個,就是為自家的重磅新車——北京現代EO羿歐站臺。

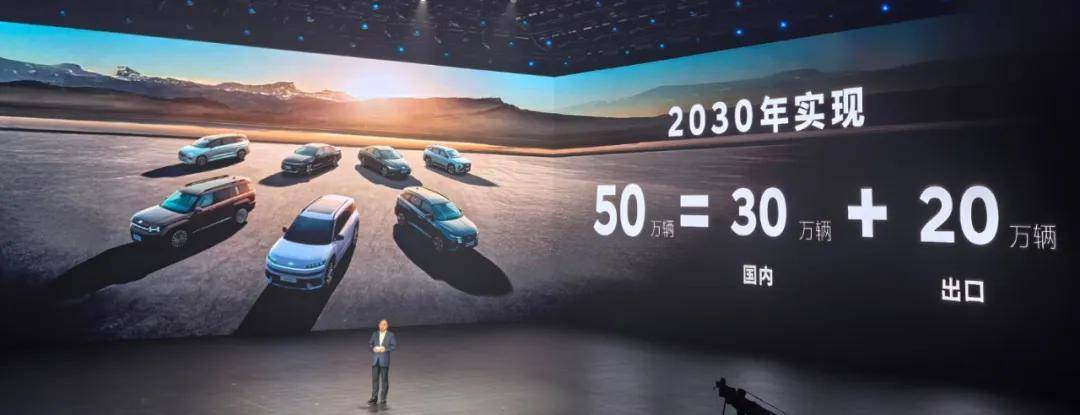

從這臺車開始,北京現代立下了5年銷量翻5倍的flag,也就是年銷50萬臺的水平,其中包含20萬臺出口數據。

那么這臺被北京現代寄予厚望的新車,究竟表現如何?2025年的合資電車,真的開始發力了嗎?

剛巧,社長之前在封閉場地試駕到了這臺車。今天就借著這個機會,和大家好好聊一聊。

01. 不卷營銷卷產品?

一直以來,合資電車都被冠以“雜牌電動車”的帽子。

這還真不能怪大家污名化合資電車——

前些年技術還不成熟的時候,不少合資電車都是從油車架構升級而來,也就是俗稱的“油改電”。不僅空間表現不如純電平臺,故障率也比自家燃油車要高出不少,通過召回消除隱患,更是家常便飯。

更尷尬的是,定價還一個賽一個地高……

就拿2022年上市的豐田bZ4X來說,不僅把400km續航賣到了19.98萬元的天價,卻連前后倒車雷達和電動座椅都不舍得配,中控屏也只有8英寸,沒比手機大多少。

雖然它全系標配主駕駛膝部氣囊、前排側氣囊和全車頭部氣簾,在全球都拿到了五星碰撞安全,但寒酸的配置和續航、搭配滿是塑料的內飾,給人的感覺就是兩個字,不值。

所以合資電車一直不被大家認可,歸根結底還是產品力的問題。

但到了3年之后的今天,局勢似乎發生了新的變化。

背靠中國合資伙伴、以及成熟產業鏈的幫助,合資電車終于有了放下身段卷產品的能力。

還以豐田為例,鉑智3X是行業里第一個把激光雷達打到15萬以內的,也憑借著性價比和口碑的雙buff,維持著上萬臺的月銷量:

隔壁的日產N7,也把“日產大沙發”的祖傳手藝用在了奕派007上,搖身一變成了10-15萬最舒適的純電轎車,收獲了不少用戶的認可。

北京現代EO羿歐,也不例外。

如果只看配置表,在近似尺寸、近似配置的純電SUV里,它已經能和產品力最強的幾臺中國品牌電車掰掰手腕。

更離譜的是,從64度升級到88度電池,居然只要2萬塊。這種貼著成本價的打法,也讓大家第一次看到了售價不到15萬、純電續航722km的SUV。

雖然都是卷配置、卷價格,但現代并沒有和友商一樣,選擇中國品牌現成的整車平臺、智能座艙和輔助駕駛方案,而是把研發和設計攥在了自己手里。

這樣做的好處是,北京現代EO羿歐從誕生之初就能夠符合全球標準,未來能夠出口到澳大利亞、歐洲等國家和地區,助力北京現代實現銷量目標;

至于副作用,就是這臺車歷時7年才上市,某種程度上拖慢了北京現代電氣化的進程。

02. 七年磨一劍?

為什么造一臺電車要花這么久,主要有幾個原因。

先說小道消息,北京現代EO羿歐的造型設計大改過至少一版。前期的版本更符合傳統審美,現在的版本則有些特立獨行。

就比如這個前臉,就采用了行業里并不常見的懸浮水晶大燈來搭配貫穿式燈帶,為了突出辨識度:

車尾這里也是,激光雕刻工藝的貫穿式尾燈呼應了車頭。同時為了不破壞整體造型,后雨刮被設計成了隱藏式,藏在小鴨尾下方。

再比如車身側面,懸浮式車頂、不規則的熏黑輪眉和側裙裝飾、20英寸輪轂、外觀傾斜的磨砂D柱都是為了減弱電池包的視覺厚度。搭配流體雕塑的造型,彰顯運動感。

另一個小道消息,有博主爆料北京現代EO羿歐前期產品定位更高一些(直接對標Model Y),價格不夠接地氣。因此更換過負責人,重新打磨產品。

或許是這個原因,它新的產品定位才變成了“在中國、為中國、向全球”——

前端的設計、研發和測試工作,都放在了位于山東煙臺的現代汽車研發中心,更多考慮中國用戶的需求;大規模啟用的中國新能源供應鏈,既是為了降價,也能為出口做準備。

所以北京現代EO羿歐,有兩個鮮明的特點。

一是“該省省該花花”,用最低的預算,提供盡可能出色的用戶體驗。

27寸的窄邊框4K帶魚屏支持分屏操作,8295芯片保證流暢度;取消儀表屏、也不舍得上HUD,那就用遠端前景顯示屏作為替代,還能把駕駛視野聚焦在前方,確保行車安全。

副中控臺這里,用了一塊磁吸蓋板進行分區。打開時可以為主副駕駛提供4個杯架,關閉時形成一個獨立的整體空間,用來存放手機或其他日常物品:

安全帶貼了毛氈減少摩擦異響,但并不會貼滿:

扶手箱后方有儲物空間,下面是一個巨大的儲物盒。盲猜他們是想過在這里設計車載冰箱的,但或許是因為定價要貴幾千塊,也不適合規模化降本,才成了現在這樣:

后排有14擋靠背角度調節,最大傾斜28°,但調節方式是手動:

后排出風口放在了B柱上(出風更柔和,這個級別不太常見,因為風道設計成本更高),門板上方有額外的儲物槽和杯架:

頂配貴了2萬塊,多了不少舒適配置。但前排座椅通風(1500塊)、熱泵空調+220V電源(2000塊)、可開啟全景天窗+電動尾門(5000塊),中低配也能單獨選裝。

第二個特點,就是按照全球標準進行設計和研發。

比如輔助駕駛一定要集成在方向盤上,換擋桿也是不太常見的旋鈕式懷擋,甚至還保留了傳統的start/stop啟動鍵,都是為了避免誤觸發:

車內門把手和后視鏡調節必須用物理按鍵,大燈高度手動調節也必須配上:

雙閃必須布局在中控下方:

哪怕要舍棄大面積化妝鏡,也要保留警告貼紙(相當于免責協議):

如果要找這臺車的缺點,那就是內飾不如中國品牌高級(軟包率不夠高);此外充電口在右前翼子板,在外充電會稍微有些不方便(前驅,為了節省成本)。

除了設計之外,在安全、性能、耐久等方面,北京現代EO羿歐也遵循著全球標準。

據說在現代汽車研發中心里,平均下來每天都至少會進行一場碰撞測試,每一項都要滿足全球最嚴格的碰撞法規。

25%偏置碰撞的時速,是中保研和美國IIHS的64km/h;側面柱碰試驗,要滿足C-NCAP的32km/h。

甚至他們還會額外追加墜落翻滾試驗、以及不特定角度的正面/側面碰撞,通過成年男性、成年女性和乘坐安全座椅的兒童假人的檢驗,來確保乘員安全。

除了被動安全之外,還有幾組數字。

30+種魔鬼路況,數千圈暴力測試;

120萬公里三電耐久測試;

10萬+次急加減速,連續10次全力制動無衰減;

底盤累計運行百萬公里;

車門/引擎蓋/后備箱10萬+次開合測試;

累計5000+小時加速腐蝕艙測試;

300次減振器精細調校;

-20℃環境中,60秒出風口溫度>20℃;

-7℃,能持續行駛9小時……

從社長一整天的場地暴力試駕——包含搓板路、連續減速帶、路面深坑、麋鹿測試和12級橫風測試,以及時速超180km/h的高速環路來看,這些數字確實不是虛的。

說幾點給我留下深刻印象的吧。

首先是底盤,對于頻率大概在0.5hz的波浪路,它并沒有路面激勵后的余振,車身會舒緩地跟隨路面起伏。下沉的一瞬間減振器能夠很好地撐住車身,上托的時候也沒有失重感。

這一點,在蛇形繞樁和麋鹿測試中也有體現。大幅度的變向并不會帶來嚴重的側傾,而是穩定地提供支撐,從而讓輪胎用盡可能多的面積抓住地面。

而對于深坑等顛簸路面的沖擊,這副底盤的質感并沒有像很多車一樣,為了支撐車重選擇“傻硬”的調校,而是柔韌的風格。

它在觸底的一瞬間并不會有一個巨大的回彈力,而是相對舒緩地釋放行程。

再然后是制動,社長開到的這臺車后輪已經經過了一天蹂躪,且當天氣溫高于35℃。在副駕駛坐教練的情況下,還能開出36.1米的100-0km/h剎車距離,和官方數據相差無幾。

很多人吐槽的“暈車感”,北京現代EO羿歐也希望通過“自然無感”動能回收系統和“家庭制動模式”,用線性的加速和剎車踏板標定進行解決。

不嚴謹地猜測,或許就是因為每一處細節都要滿足全球標準和舒適體驗,才影響了最終的上市時間。

就是不知道這份對產品的堅持,和2個月后的購置稅減半政策相比是否值得。

03. 背水一戰?

一個冷知識,無論是去年還是今年1-9月份,現代起亞集團依然能夠穩坐全球銷量前三。

但不可否認的是,現代在中國的銷量確實不容樂觀。

早在2022年北京現代成立20周年之際,副總經理戚曉暉就曾表示:“接下來要圍繞燃油車深耕,先讓北京現代活下去,再用新能源車型為未來增量。”

在那一年,北京現代銷量28.4萬臺,同比下滑26%。

也正是在那一年,北汽、現代兩家股東共同為北京現代注資60億元,用于推動電動化轉型、產品升級,以及優化渠道布局。

但誰也沒想到,時間過得如此之快。

更沒想到的是,外部環境的變化,比時間過得更快!

剛剛過去的2024年,新能源滲透率已經從25.6%提升到了47.6%,從新興事物變成了中流砥柱。缺乏燃油車支持的北京現代,年銷量只剩15.4萬輛,加速電動化轉型勢在必行。

這一次,還是熟悉的“資金開路”,中韓雙方股東再次為北京現代注資80億元。

但投資的目的,卻從“賣車”變成了“造車”——這筆錢用于提升北京/煙臺/上海三地的本地化研發能力,構建本地供應鏈,并將新能源的研發成果反向輸出全球。

翻譯一下,就是截止到2030年,北京現代還要再發布12款新能源車型,涵蓋純電、插混、增程等多種動力形式;

進一步加強與寧德時代、弗迪、大疆、地平線、Momenta等優秀供應商的合作;

借助中國的研發和供應鏈優勢,走向全球。

這次上市的北京現代EO羿歐,只是新戰略的第一步。

至于能否在5年后翻身,就看北京現代能否破釜沉舟,全力以赴了。